最新のニュース

2026年1月26日(月) 11:34

名神・通行止め 上り線 竜王IC~八日市ICの通行止めが解除

名神高速道路上り線竜王IC~八日市ICで発生していた、事故による通行止めは午前10時47分に解除されました。

2026年1月26日(月) 10:37

名神高速道路で4台絡む追突事故 上り線竜王ICから八日市ICまで通行止め(午前10時40分現在)

きょう午前8時頃、名神高速道路上り線八日市インターチェンジ付近で、トラック3台が絡む事故がありました。3人が救急搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。

県警高速隊によりますと、きょう午前8時ごろ、名神高速道路の上り線八日市インターチェンジの出口手前約500㍍で、トラック3台が絡む事故がありました。渋滞しているところに、トラックが追突したということです。

3人がけがをして救急搬送されましたが、いずれも意識があるということです。

この事故の影響で、午前8時20分ごろから名神高速上り線竜王ICから八日市ICまで、通行止めになっています。

県警高速隊によりますと、きょう午前8時ごろ、名神高速道路の上り線八日市インターチェンジの出口手前約500㍍で、トラック3台が絡む事故がありました。渋滞しているところに、トラックが追突したということです。

3人がけがをして救急搬送されましたが、いずれも意識があるということです。

この事故の影響で、午前8時20分ごろから名神高速上り線竜王ICから八日市ICまで、通行止めになっています。

2026年1月25日(日) 19:32

衆院選「短期決戦」で各署長オンライン参加

衆議院議員選挙の公示を前に25日、県警本部で、選挙違反の取り締まりを徹底するための警察署長会議が開かれました。

27日公示、来月8日投開票の衆院選での違反取り締まりを徹底しようと、会議には池内久晃県警本部長をはじめ、本部の各部長や県内12の警察署の署長ら約60人が参加しました。

戦後最短の日程で行われることを受け、署長らは各警察署からWeb会議システムによる出席となりました。

池内県警本部長は、訓示の中で組織に属さずに過激化した個人「ローン・オフェンダー」対策や、SNSでの誹謗中傷、虚偽の公表などの不正に適切に対応することなどを強調しました。

なお県警では、すでに24日付けで選挙違反取締本部を設置しています。

27日公示、来月8日投開票の衆院選での違反取り締まりを徹底しようと、会議には池内久晃県警本部長をはじめ、本部の各部長や県内12の警察署の署長ら約60人が参加しました。

戦後最短の日程で行われることを受け、署長らは各警察署からWeb会議システムによる出席となりました。

池内県警本部長は、訓示の中で組織に属さずに過激化した個人「ローン・オフェンダー」対策や、SNSでの誹謗中傷、虚偽の公表などの不正に適切に対応することなどを強調しました。

なお県警では、すでに24日付けで選挙違反取締本部を設置しています。

2026年1月25日(日) 18:52

雪の影響

日本付近は強い冬型の気圧配置となり、県内も25日朝から各地で雪が降り続きました。この雪で県内の交通機関にも影響が出ました。

25日朝は、未明からの雪で大津市内も家の屋根や道路にはうっすらと雪が積もりました。県内では、北部を中心に断続的に雪が降り続き、彦根地方気象台によりますと、25日午後5時現在の積雪量は、長浜市余呉町柳ケ瀬で96センチ、高島市今津で25センチ、彦根で19センチなどとなっています。

この雪の影響で、JR西日本は、25日始発から北陸線の長浜~敦賀間と湖西線の近江舞子~近江塩津間で運転を取りやめました。

また県内の高速道路や並行する国道では、24日夜から25日未明にかけて予防的通行止めが実施されました。通行止めの区間は順次解除され、25日午後2時半過ぎに県内の区間は全線で通行できるようになりました。

25日朝は、未明からの雪で大津市内も家の屋根や道路にはうっすらと雪が積もりました。県内では、北部を中心に断続的に雪が降り続き、彦根地方気象台によりますと、25日午後5時現在の積雪量は、長浜市余呉町柳ケ瀬で96センチ、高島市今津で25センチ、彦根で19センチなどとなっています。

この雪の影響で、JR西日本は、25日始発から北陸線の長浜~敦賀間と湖西線の近江舞子~近江塩津間で運転を取りやめました。

また県内の高速道路や並行する国道では、24日夜から25日未明にかけて予防的通行止めが実施されました。通行止めの区間は順次解除され、25日午後2時半過ぎに県内の区間は全線で通行できるようになりました。

2026年1月25日(日) 16:46

引き続き積雪や路面の凍結に注意を!

彦根地方気象台によりますと、滋賀県では警報級の大雪となる可能性は低くなりましたが、引き続き25日夜遅くにかけて大雪となる見込みだということです。積雪や路面の凍結による交通障害に、引き続き注意してください。

<積雪の深さ>※午後3時現在

長浜市柳ケ瀬 96センチ

高島市今津 24センチ

米原市 19センチ

彦根市 19センチ

<積雪の深さ>※午後3時現在

長浜市柳ケ瀬 96センチ

高島市今津 24センチ

米原市 19センチ

彦根市 19センチ

2026年1月25日(日) 14:33

滋賀県内の高速道路 通行止めはすべて解除 (午後2時40分現在)

県内の高速道路の通行止めは、すべて解除されました。

高速道路会社では「今後も積雪が残っているところがあるため、必ず冬用タイヤの装着を」と呼び掛けています。

高速道路会社では「今後も積雪が残っているところがあるため、必ず冬用タイヤの装着を」と呼び掛けています。

2026年1月25日(日) 13:02

北陸道・通行止め 長浜IC~武生ICは解除 午後1時現在

北陸道の一部の区間で通行止めが解除されました。

<通行止め解除 ※25日正午>

北陸道 長浜IC~武生IC(福井)

<通行止め継続>

名 神 栗東湖南IC~一宮(愛知)

新名神 草津JCT~四日市JCT(三重)

北陸道 米原JCT~長浜IC

<通行止め解除 ※25日正午>

北陸道 長浜IC~武生IC(福井)

<通行止め継続>

名 神 栗東湖南IC~一宮(愛知)

新名神 草津JCT~四日市JCT(三重)

北陸道 米原JCT~長浜IC

2026年1月25日(日) 11:16

名神・通行止め 京都東IC~栗東湖南ICは解除 栗東湖南IC~小牧JCTは継続

高速道路は、予防的通行止めが一部で解除されました。

<通行止め解除 ※午前11時>

名 神 京都東IC(京都)~栗東湖南IC

京滋BP 瀬田東JCT~宇治西IC(京都)

<通行止め継続>

名 神 栗東湖南IC~小牧JCT(愛知)

新名神 草津JCT~四日市JCT(三重)

北陸道 米原JCT~長浜IC

<通行止め解除 ※午前11時>

名 神 京都東IC(京都)~栗東湖南IC

京滋BP 瀬田東JCT~宇治西IC(京都)

<通行止め継続>

名 神 栗東湖南IC~小牧JCT(愛知)

新名神 草津JCT~四日市JCT(三重)

北陸道 米原JCT~長浜IC

2026年1月25日(日) 09:56

高速道路は広範囲で予防的通行止め

滋賀県では、25日夕方にかけて大雪となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。

<積雪>※午前9時現在

長浜市柳ケ瀬 94センチ

高島市今津 22センチ

米原市 23センチ

彦根市 15センチ

高速道路は、広範囲に渡って予防的通行止めが行われています。

<通行止め>

名 神 京都東(京都)~小牧IC(愛知)

新名神 草津JCT~四日市JCT(三重)

北陸道 米原JCT~長浜IC

京滋BP 瀬田東JCT~宇治西IC(京都)

JRは以下の区間で午後6時ごろまで運転取りやめの予定です。

<運転取り止め>

北陸線 長浜~敦賀

湖西線 近江舞子~近江塩津

<積雪>※午前9時現在

長浜市柳ケ瀬 94センチ

高島市今津 22センチ

米原市 23センチ

彦根市 15センチ

高速道路は、広範囲に渡って予防的通行止めが行われています。

<通行止め>

名 神 京都東(京都)~小牧IC(愛知)

新名神 草津JCT~四日市JCT(三重)

北陸道 米原JCT~長浜IC

京滋BP 瀬田東JCT~宇治西IC(京都)

JRは以下の区間で午後6時ごろまで運転取りやめの予定です。

<運転取り止め>

北陸線 長浜~敦賀

湖西線 近江舞子~近江塩津

2026年1月24日(土) 19:37

災害時の派遣を円滑に 「災害ボランティアセンター」の運営訓練

大規模災害発生時のボランティア派遣を円滑に進めるため、「災害ボランティアセンター」の運営訓練が24日、草津市内で行われました。

訓練は、災害発生時に「災害ボランティアセンター」を設置する役目がある草津市社会福祉協議会が中心となって毎年行っているもので、マグニチュード7.8の地震が発生してから1か月が経ち、生活再建のための様々なニーズが出てきたという想定で行われました。

今回の訓練では、実際に災害ボランティアセンターの運営を担う、関係機関のスタッフら、約80人が参加。

受付班やマッチング班、資機材班など、それぞれの担当に分かれた参加者らは、必要な手続きを終えたボランティアを被災者とマッチングして現地に送り出し、活動を終えてセンターに戻ってくるまでの一連の流れをシミュレーションしました。

訓練は、災害発生時に「災害ボランティアセンター」を設置する役目がある草津市社会福祉協議会が中心となって毎年行っているもので、マグニチュード7.8の地震が発生してから1か月が経ち、生活再建のための様々なニーズが出てきたという想定で行われました。

今回の訓練では、実際に災害ボランティアセンターの運営を担う、関係機関のスタッフら、約80人が参加。

受付班やマッチング班、資機材班など、それぞれの担当に分かれた参加者らは、必要な手続きを終えたボランティアを被災者とマッチングして現地に送り出し、活動を終えてセンターに戻ってくるまでの一連の流れをシミュレーションしました。

2026年1月24日(土) 19:30

衆院選前に 県警本部に「選挙違反取締本部」設置

今月27日に公示が予定されている衆議院議員総選挙を前に、24日、県警本部に選挙違反の「取締本部」が設置されました。

第51回衆議院議員総選挙違反取締本部」は24日、県警本部に設置され、捜査二課の前に看板が掛けられました。

違反取締本部は、県警本部から約100人、県内12の警察署から約250人の合わせて約350人体制で取り締まりにあたります。

県警によりますと前回の衆院選では、買収事件で1件6人が検挙されたほか、ポスターの文書掲示などで、9件の警告があったということです。

一方で、今回の選挙では、23日までに検挙・警告はないということです。

衆議院議員選挙は、今月27日に公示、来月8日に投開票される予定です。

第51回衆議院議員総選挙違反取締本部」は24日、県警本部に設置され、捜査二課の前に看板が掛けられました。

違反取締本部は、県警本部から約100人、県内12の警察署から約250人の合わせて約350人体制で取り締まりにあたります。

県警によりますと前回の衆院選では、買収事件で1件6人が検挙されたほか、ポスターの文書掲示などで、9件の警告があったということです。

一方で、今回の選挙では、23日までに検挙・警告はないということです。

衆議院議員選挙は、今月27日に公示、来月8日に投開票される予定です。

2026年1月24日(土) 18:46

滋賀県内 道路通行止め可能性区間(午後6時時点)

近畿地方整備局によりますと、滋賀県内の高速道路、国道など、下記の区間にて、大雪による通行止めを行う可能性があるということです。最新の情報を確認し、十分に注意してください。

以下、道路通行止め可能性区間(午後6時時点)

<開始見込み:24日午後9時~25日午前0時>

北陸道 長浜IC~武生IC(福井)

<開始見込み:25日午前0時~25日午前3時>

名神 栗東湖南IC~小牧IC(愛知)

栗東湖南IC~京都東IC

新名神 草津JCT~四日市JCT(三重)

北陸道 米原JCT~長浜IC

京滋BP 瀬田東JCT~宇治西IC(京都)

国道1号 栗東・林西交差点~東海道関宿東交差点(三重)

国道21号 米原・西円寺交差点~楽田町交差点(岐阜)

以下、道路通行止め可能性区間(午後6時時点)

<開始見込み:24日午後9時~25日午前0時>

北陸道 長浜IC~武生IC(福井)

<開始見込み:25日午前0時~25日午前3時>

名神 栗東湖南IC~小牧IC(愛知)

栗東湖南IC~京都東IC

新名神 草津JCT~四日市JCT(三重)

北陸道 米原JCT~長浜IC

京滋BP 瀬田東JCT~宇治西IC(京都)

国道1号 栗東・林西交差点~東海道関宿東交差点(三重)

国道21号 米原・西円寺交差点~楽田町交差点(岐阜)

2026年1月24日(土) 15:38

滋賀県内 鉄道 大雪による計画運休(午後5時40分現在)

JR西日本によりますと、下記の線区・区間にて計画運休を行うとしています。

<24日の運転計画>

午後8時以降、運転を取り止める線区・区間

北陸線 長浜~敦賀 駅間

湖西線 近江舞子~近江塩津 駅間

<25日の運転計画>

始発から概ね午後6時まで運転を取り止める線区・区間

北陸線 長浜~敦賀 駅間

湖西線 近江舞子~近江塩津 駅間

<24日の運転計画>

午後8時以降、運転を取り止める線区・区間

北陸線 長浜~敦賀 駅間

湖西線 近江舞子~近江塩津 駅間

<25日の運転計画>

始発から概ね午後6時まで運転を取り止める線区・区間

北陸線 長浜~敦賀 駅間

湖西線 近江舞子~近江塩津 駅間

2026年1月24日(土) 15:22

滋賀県内 道路通行止め可能性区間(午前11時時点)

近畿地方整備局によりますと、滋賀県内の高速道路、国道など、下記の区間にて、大雪による通行止めを行う可能性があるということです。最新の情報を確認し、十分に注意してください。

以下、道路通行止め可能性区間(午前11時時点)

<開始見込み:24日午後8時~25日午前2時>

北陸道 長浜IC~武生IC(福井)

<開始見込み:24日午後10時~25日午前4時>

名神 栗東湖南IC~一宮IC(愛知)

北陸道 米原JCT~長浜IC

国道21号 米原・西円寺交差点~楽田町交差点(岐阜)

<開始見込み:25日午前0時~25日午前6時>

名神 栗東湖南IC~京都東IC

京滋BP 瀬田東JCT~宇治西IC(京都)

国道1号 栗東・林西交差点~東海道関宿東交差点(三重)

以下、道路通行止め可能性区間(午前11時時点)

<開始見込み:24日午後8時~25日午前2時>

北陸道 長浜IC~武生IC(福井)

<開始見込み:24日午後10時~25日午前4時>

名神 栗東湖南IC~一宮IC(愛知)

北陸道 米原JCT~長浜IC

国道21号 米原・西円寺交差点~楽田町交差点(岐阜)

<開始見込み:25日午前0時~25日午前6時>

名神 栗東湖南IC~京都東IC

京滋BP 瀬田東JCT~宇治西IC(京都)

国道1号 栗東・林西交差点~東海道関宿東交差点(三重)

2026年1月23日(金) 19:01

滋賀県と西武HDの連携協定1周年 東京で記念イベント始まる

観光振興やまちづくりなどを目的に、滋賀県と西武ホールディングスが包括的連携協定を結んでから1年となるのを記念するイベントが、このほど東京で行われました。イベントが行われたのは西武鉄道の池袋駅です。

18日、駅の改札前では滋賀県の物産会が開かれ、三日月知事や西武ホールディングスの西山隆一郎社長が駅の利用者らに滋賀の魅力をPRしました。

滋賀県と西武ホールディングスは、24年8月に包括的連携協定を結び、これまでにも近江鉄道などのグループ会社と連携して、スポーツや観光振興などで事業を行ってきました。

今回の協定締結1周年を記念するイベントでは、西武鉄道が首都圏で運行する、全席がレストランの観光電車で滋賀県とのコラボレーションが実現。滋賀県出身のオーナーシェフが監修した県産食材を使った特別メニューの食事が、車内で提供されています。

三日月知事は「秩父をイメージした列車、隈研吾さんがデザインした車両、そういったところで滋賀の食材を楽しんでいただく。また池袋駅で滋賀の物産を感じていただく。こういう企画はとってもありがたいなと思う、ぜひ西武グループさんとのご縁をこれからも大切に、近江鉄道の活性化を含めて盛り上げていきたいと思います。」と話していました。

西武HD西山隆一郎社長は「滋賀県とは包括連携協定を結んで、さらに西武グループとしても歴史の古いふるさとと言える場所でございます。今後も地域を越えた連携で地域経済の活性化、観光の地方分散を進めていきたいと思います。」と話していました。

滋賀県産の食材を使った観光電車の特別メニューは3月まで提供されますが、今回の記念イベントでは西武鉄道や近江鉄道などを巡るスタンプラリーも5月まで行われます。

18日、駅の改札前では滋賀県の物産会が開かれ、三日月知事や西武ホールディングスの西山隆一郎社長が駅の利用者らに滋賀の魅力をPRしました。

滋賀県と西武ホールディングスは、24年8月に包括的連携協定を結び、これまでにも近江鉄道などのグループ会社と連携して、スポーツや観光振興などで事業を行ってきました。

今回の協定締結1周年を記念するイベントでは、西武鉄道が首都圏で運行する、全席がレストランの観光電車で滋賀県とのコラボレーションが実現。滋賀県出身のオーナーシェフが監修した県産食材を使った特別メニューの食事が、車内で提供されています。

三日月知事は「秩父をイメージした列車、隈研吾さんがデザインした車両、そういったところで滋賀の食材を楽しんでいただく。また池袋駅で滋賀の物産を感じていただく。こういう企画はとってもありがたいなと思う、ぜひ西武グループさんとのご縁をこれからも大切に、近江鉄道の活性化を含めて盛り上げていきたいと思います。」と話していました。

西武HD西山隆一郎社長は「滋賀県とは包括連携協定を結んで、さらに西武グループとしても歴史の古いふるさとと言える場所でございます。今後も地域を越えた連携で地域経済の活性化、観光の地方分散を進めていきたいと思います。」と話していました。

滋賀県産の食材を使った観光電車の特別メニューは3月まで提供されますが、今回の記念イベントでは西武鉄道や近江鉄道などを巡るスタンプラリーも5月まで行われます。

2026年1月23日(金) 18:52

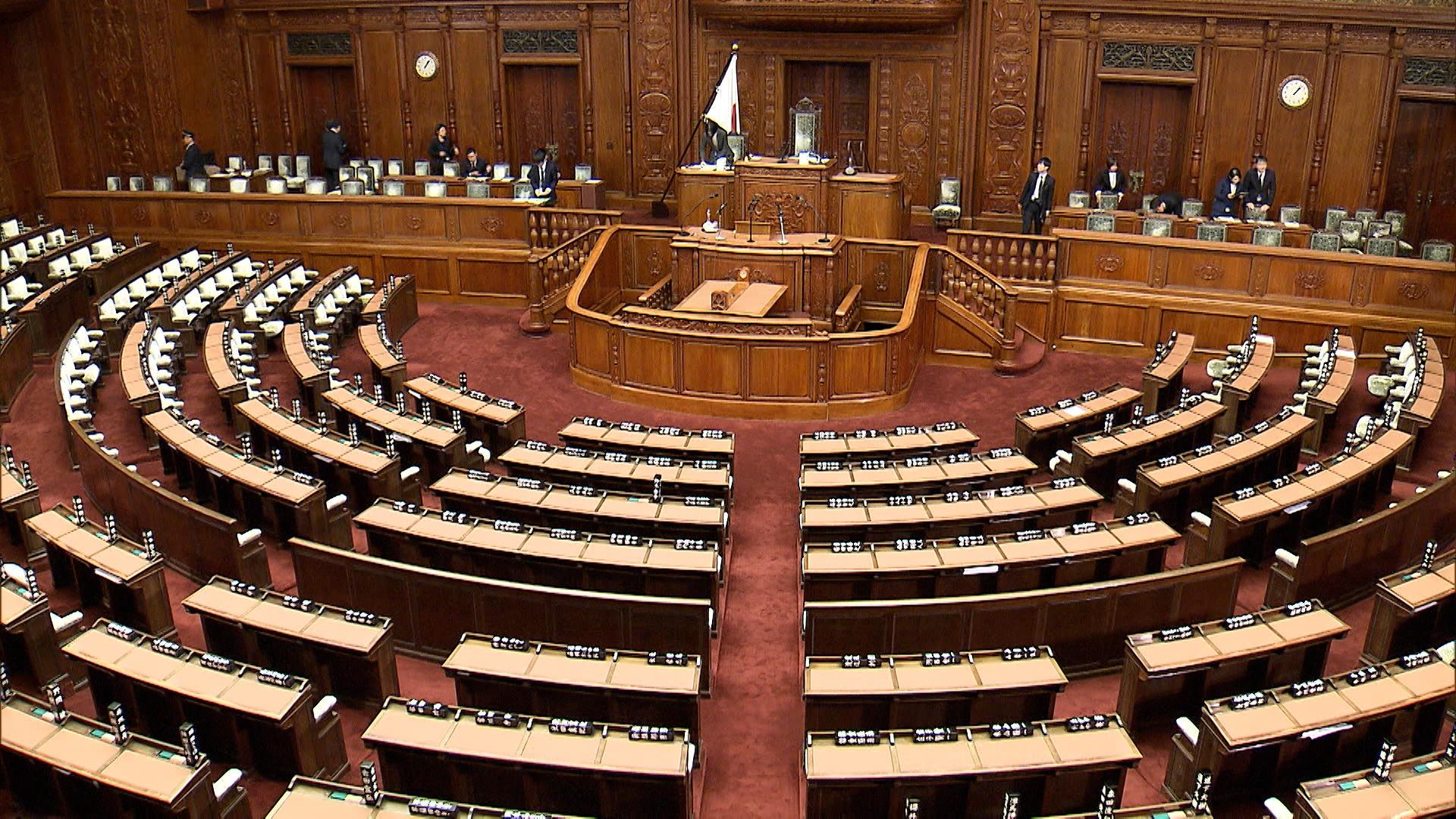

衆議院解散で事実上の選挙戦に 滋賀選挙区は13人が立候補表明

衆議院は23日午後1時の衆議院本会議で解散されました。

政府は臨時閣議で、衆議院選挙の日程について1月27日公示・2月8日に投開票を行うと決定しました。解散の翌日から投開票まで、戦後で最も短い16日間の短期決戦。

滋賀県では、今のところ1区から3区までに合わせて13人が立候補することを表明しています。現段階で、滋賀県の選挙区に出馬を表明している立候補予定者は―

まず、滋賀1区は、県庁所在地・大津市と高島市の2つの市が対象です。

自民党・現職で6期目を目指す大岡敏孝さん53歳、

維新の会・現職で3期目を目指す斎藤アレックスさん40歳、

国民民主党の新人で県議会議員の河井昭成さん52歳、

共産党・新人で元県議会議員の黄野瀬明子さん42歳の4人です。

続いて2区は、彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・米原市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町の5市6町です。

自民党・現職で厚生労働大臣の上野賢一郎さん60歳、

維新の会・新人で元新聞記者の岡屋京佑さん33歳、

中道改革連合の新人で前米原市長の平尾道雄さん75歳の3人です。

最後に滋賀3区は、草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市の6市です。

自民党・現職で6期目を目指す武村展英さん54歳、

維新の会・新人で、元法務省職員の出路真吾さん42歳、

中道改革連合の新人で、行政書士の早智敬さん51歳、

れいわ新選組の新人で党近畿ブロック補佐の安持成美さん37歳、

共産党・新人で前栗東市議会議員の伊吹裕さん47歳、

参政党・現職で2期目を目指す北野裕子さん40歳の6人です。

政府は臨時閣議で、衆議院選挙の日程について1月27日公示・2月8日に投開票を行うと決定しました。解散の翌日から投開票まで、戦後で最も短い16日間の短期決戦。

滋賀県では、今のところ1区から3区までに合わせて13人が立候補することを表明しています。現段階で、滋賀県の選挙区に出馬を表明している立候補予定者は―

まず、滋賀1区は、県庁所在地・大津市と高島市の2つの市が対象です。

自民党・現職で6期目を目指す大岡敏孝さん53歳、

維新の会・現職で3期目を目指す斎藤アレックスさん40歳、

国民民主党の新人で県議会議員の河井昭成さん52歳、

共産党・新人で元県議会議員の黄野瀬明子さん42歳の4人です。

続いて2区は、彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・米原市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町の5市6町です。

自民党・現職で厚生労働大臣の上野賢一郎さん60歳、

維新の会・新人で元新聞記者の岡屋京佑さん33歳、

中道改革連合の新人で前米原市長の平尾道雄さん75歳の3人です。

最後に滋賀3区は、草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市の6市です。

自民党・現職で6期目を目指す武村展英さん54歳、

維新の会・新人で、元法務省職員の出路真吾さん42歳、

中道改革連合の新人で、行政書士の早智敬さん51歳、

れいわ新選組の新人で党近畿ブロック補佐の安持成美さん37歳、

共産党・新人で前栗東市議会議員の伊吹裕さん47歳、

参政党・現職で2期目を目指す北野裕子さん40歳の6人です。

2026年1月23日(金) 18:32

冷え込み厳しく 連日の積雪で住民ら雪かき

強い冬型の気圧配置の影響で大雪に見舞われた県内。23日も北部では積雪があり、住民らが雪かきに追われました。気象庁によりますと午前10時現在の24時間の降雪量は、長浜市余呉町柳ケ瀬で44センチと全国でも5番目の数値を観測しました。

余呉町内では、住民が新たに積もった玄関先の雪を手作業で運ぶ姿が見られたほか、屋根や乗用車の上に積もった50センチほどの雪を落としていました。

冷え込みも厳しく、東近江市でマイナス6・4度、甲賀市の土山でマイナス6度を観測するなど、各地で今期最低を記録しました。

交通機関にも影響が出ました。JR西日本は北陸線の長浜~敦賀間と、湖西線の近江舞子~近江塩津間で始発から運転を取りやめ、正午過ぎから順次運転を再開しました。また学校関係では長浜市と高島市の県立高校3校と、長浜市の小中学校4校が休校となりました。

彦根地方気象台によりますと、この週末は冬型の気圧配置が強まって24日午後以降に雪が強まる予想で、25日には警報発表の可能性もあり、雪への警戒が必要ということです。

長浜市や彦根市は、歩道を含めた路面の凍結で事故や転倒の恐れがあり、積雪で溝など路肩の状況が確認しづらい場合は、通行に注意してほしいとしています。

余呉町内では、住民が新たに積もった玄関先の雪を手作業で運ぶ姿が見られたほか、屋根や乗用車の上に積もった50センチほどの雪を落としていました。

冷え込みも厳しく、東近江市でマイナス6・4度、甲賀市の土山でマイナス6度を観測するなど、各地で今期最低を記録しました。

交通機関にも影響が出ました。JR西日本は北陸線の長浜~敦賀間と、湖西線の近江舞子~近江塩津間で始発から運転を取りやめ、正午過ぎから順次運転を再開しました。また学校関係では長浜市と高島市の県立高校3校と、長浜市の小中学校4校が休校となりました。

彦根地方気象台によりますと、この週末は冬型の気圧配置が強まって24日午後以降に雪が強まる予想で、25日には警報発表の可能性もあり、雪への警戒が必要ということです。

長浜市や彦根市は、歩道を含めた路面の凍結で事故や転倒の恐れがあり、積雪で溝など路肩の状況が確認しづらい場合は、通行に注意してほしいとしています。

2026年1月22日(木) 19:25

引き続き大雪に警戒を

滋賀県では、22日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達する見込みです。また23日にかけて気温が平年よりかなり低くなります。路面の凍結などに十分注意してください。

〈積雪※22日午後6時現在〉

▽長浜市柳ケ瀬60センチ

▽高島市今津35センチ

▽米原10センチ

▽彦根31センチ

雪の影響で、高速道路は以下の区間で通行止めとなっています。

〈北陸道〉長浜IC~武生IC(福井)

JRは以下の区間で23日も始発から昼頃まで運転を取りやめるとしています。

〈北陸線〉長浜~敦賀

〈湖西線〉近江舞子~近江塩津

〈積雪※22日午後6時現在〉

▽長浜市柳ケ瀬60センチ

▽高島市今津35センチ

▽米原10センチ

▽彦根31センチ

雪の影響で、高速道路は以下の区間で通行止めとなっています。

〈北陸道〉長浜IC~武生IC(福井)

JRは以下の区間で23日も始発から昼頃まで運転を取りやめるとしています。

〈北陸線〉長浜~敦賀

〈湖西線〉近江舞子~近江塩津

2026年1月22日(木) 09:20

国道21号の通行止め解除

国道21号 米原・西円寺交差点~楽田町交差点(岐阜)の通行止めは22日午前9時に解除されました。

県内の高速道路は、以下の区間で予防的通行止めが続いています。

〈名神高速〉栗東湖南IC~大垣IC(岐阜)

〈北陸道〉米原JCT~敦賀IC(福井)

県内の高速道路は、以下の区間で予防的通行止めが続いています。

〈名神高速〉栗東湖南IC~大垣IC(岐阜)

〈北陸道〉米原JCT~敦賀IC(福井)

2026年1月22日(木) 08:49

滋賀県 国道8号 通行止め解除

近畿地方整備局によりますと、22日午前7時に国道8号の栗東・辻交差点~疋田交差点(福井)は、除雪作業および安全確認が完了したことから通行止めが解除されました。

2026年1月22日(木) 05:02

滋賀県 湖東に「顕著な大雪に関する気象情報」を発表

気象庁は22日、大雪により滋賀県の湖東の平地で大規模な交通障害が発生する恐れが高まったとして、「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。気象庁によりますと彦根市では、22日午前4時までの6時間に25センチの降雪が観測されました。この強い雪は22日夕方にかけて続く見込みです。

2026年1月21日(水) 22:44

衆院選・立候補予定者説明会に14陣営

高市総理は、今月23日に召集される通常国会の冒頭で衆議院を解散し、今月27日公示、来月8日投開票の日程で衆議院選挙を行うと表明しました。

これを受け、立候補予定者を対象とした説明会が、21日夕方、県庁で開かれ、合わせて14の陣営が出席しました。

説明会には、次の衆議院議員選挙にすでに立候補を表明している陣営など滋賀1区から3区までの、あわせて14陣営の関係者らが出席しました。

冒頭、県選挙管理委員会の吉田清一委員長は、「想定通り選挙が行われるなら公示日まであと6日しかないと指摘した上で、公職選挙法をはじめとする関係法規を遵守し、秩序ある公正な選挙運動をされるよう強くお願いします」と挨拶しました。

この後説明会では、事務局から立候補届け出の手続きや選挙運動に関するルールなどが説明されました。

今回の衆議院選挙は、今月27日公示、来月8日投開票の日程が想定されていますが、解散翌日から投開票までは16日間で、戦後最も短い期間で選挙が行われることになります。

県選挙管理委員会では、選挙事務の内容はこれまでと同じだが日程を可能な限り詰めて作業を進めているということです。

これを受け、立候補予定者を対象とした説明会が、21日夕方、県庁で開かれ、合わせて14の陣営が出席しました。

説明会には、次の衆議院議員選挙にすでに立候補を表明している陣営など滋賀1区から3区までの、あわせて14陣営の関係者らが出席しました。

冒頭、県選挙管理委員会の吉田清一委員長は、「想定通り選挙が行われるなら公示日まであと6日しかないと指摘した上で、公職選挙法をはじめとする関係法規を遵守し、秩序ある公正な選挙運動をされるよう強くお願いします」と挨拶しました。

この後説明会では、事務局から立候補届け出の手続きや選挙運動に関するルールなどが説明されました。

今回の衆議院選挙は、今月27日公示、来月8日投開票の日程が想定されていますが、解散翌日から投開票までは16日間で、戦後最も短い期間で選挙が行われることになります。

県選挙管理委員会では、選挙事務の内容はこれまでと同じだが日程を可能な限り詰めて作業を進めているということです。

2026年1月21日(水) 22:18

名神・北陸道で予防的通行止め実施

大雪が予想されるため、県内の高速道路は、21日午後10時から以下の区間で予防的通行止めが行われています。

〈名神高速〉栗東湖南IC~一宮IC(愛知)

〈北陸道〉米原JCT~敦賀IC(福井)

〈名神高速〉栗東湖南IC~一宮IC(愛知)

〈北陸道〉米原JCT~敦賀IC(福井)

2026年1月21日(水) 19:13

近江八幡市長選挙 新人で市議会議員の青木勝治氏が立候補表明

任期満了に伴い今年4月に行われる近江八幡市長選挙に21日、近江八幡市議会議員の青木勝治さんが出馬することを表明しました。

近江八幡市長選挙に無所属での出馬を表明したのは、新人で近江八幡市議会議員の青木勝治さん63歳です。青木さんは近江八幡市出身で、市の職員を経て2023年の市議会議員選挙で初当選し、現在1期目です。

青木さんは、今の市政について町の将来像の提示や、市民や議会などへの説明が不十分だとした上で、課題を共有し豊富な行政経験を活かしながら確かな舵取りをしていきたいと抱負を語りました。

なお市長選にはこれまでに、新人で近江八幡市議会議員の竹尾耕児さんと、同じく新人で県議会議員の重田剛さんがいずれも無所属での立候補を表明しています。

近江八幡市長選挙は4月12日に告示、19日に投開票が行われます。

近江八幡市長選挙に無所属での出馬を表明したのは、新人で近江八幡市議会議員の青木勝治さん63歳です。青木さんは近江八幡市出身で、市の職員を経て2023年の市議会議員選挙で初当選し、現在1期目です。

青木さんは、今の市政について町の将来像の提示や、市民や議会などへの説明が不十分だとした上で、課題を共有し豊富な行政経験を活かしながら確かな舵取りをしていきたいと抱負を語りました。

なお市長選にはこれまでに、新人で近江八幡市議会議員の竹尾耕児さんと、同じく新人で県議会議員の重田剛さんがいずれも無所属での立候補を表明しています。

近江八幡市長選挙は4月12日に告示、19日に投開票が行われます。

2026年1月21日(水) 18:55

大雪に警戒を

この冬一番の強い寒気の影響で、県内では、これから23日にかけて大雪となる見込みです。

滋賀県は、今夜は北部から本格的に雪が降り始め、22日は南部も含めて広い範囲で雪が降る見込みです。

22日午前6時までに予想される県内の降雪量は、北部山地で40センチ・平地で30センチ、南部山地で25センチ・平地で15センチです。

また鉄道では、JR北陸線:長浜~敦賀間と湖西線:近江舞子~近江塩津間で、22日は終日運転を取り止めるということです。

彦根地方気象台は、不要不急の外出はできるだけ控えるよう呼びかけています。

滋賀県は、今夜は北部から本格的に雪が降り始め、22日は南部も含めて広い範囲で雪が降る見込みです。

22日午前6時までに予想される県内の降雪量は、北部山地で40センチ・平地で30センチ、南部山地で25センチ・平地で15センチです。

また鉄道では、JR北陸線:長浜~敦賀間と湖西線:近江舞子~近江塩津間で、22日は終日運転を取り止めるということです。

彦根地方気象台は、不要不急の外出はできるだけ控えるよう呼びかけています。

2026年1月21日(水) 18:36

不同意わいせつの罪など 元児童クラブ所長に懲役3年判決

女子児童にわいせつな行為を行い、その様子を撮影し所持していたとして、不同意わいせつの罪などに問われている男の裁判で、21日に大津地裁は懲役3年の実刑判決を言い渡しました。

不同意わいせつ、暴行などの罪に問われていたのは、元児童クラブ所長の男(51)です。

起訴状などによりますと、男は自身が所長を務めていた児童クラブの所長室などで女子児童に対しわいせつな行為をくりかえし、その様子を撮影しスマートフォンに保存して所持していたとされていました。

また、男は去年4月、草津市内にある空手道場で中学生の教え子に対し、防具の上から顔面や腹を数回蹴るなどの暴行を加えたとされていました。

21日の裁判で、谷口真紀裁判官は、男が被害者と2人きりになる状況を作って犯行に及んでおり、悪質性が高く常習性もあるなどとし、男に対し懲役3年の実刑判決を言い渡しました。

不同意わいせつ、暴行などの罪に問われていたのは、元児童クラブ所長の男(51)です。

起訴状などによりますと、男は自身が所長を務めていた児童クラブの所長室などで女子児童に対しわいせつな行為をくりかえし、その様子を撮影しスマートフォンに保存して所持していたとされていました。

また、男は去年4月、草津市内にある空手道場で中学生の教え子に対し、防具の上から顔面や腹を数回蹴るなどの暴行を加えたとされていました。

21日の裁判で、谷口真紀裁判官は、男が被害者と2人きりになる状況を作って犯行に及んでおり、悪質性が高く常習性もあるなどとし、男に対し懲役3年の実刑判決を言い渡しました。

2026年1月21日(水) 18:32

豊郷の飲食店 生レバー提供疑いで経営者を逮捕

十分に加熱をしていない牛のレバーを客に提供したとして、豊郷町にある飲食店の経営者が逮捕されました。

食品衛生法違反の疑いで逮捕されたのは、豊郷町にある飲食店経営者の男(55)です。警察の調べによりますと、男は去年4月と9月の2日間、2人の客に対し中心部まで十分な加熱をするなど、必要な処理をせずに牛の肝臓を提供した疑いが持たれています。

警察によりますと、生レバーの提供はいわゆる裏メニューで、調べに対し男は「客から要望があれば提供していました」と容疑を認めているということです。なお、体調不良を訴えている人はいないということです。

食品衛生法違反の疑いで逮捕されたのは、豊郷町にある飲食店経営者の男(55)です。警察の調べによりますと、男は去年4月と9月の2日間、2人の客に対し中心部まで十分な加熱をするなど、必要な処理をせずに牛の肝臓を提供した疑いが持たれています。

警察によりますと、生レバーの提供はいわゆる裏メニューで、調べに対し男は「客から要望があれば提供していました」と容疑を認めているということです。なお、体調不良を訴えている人はいないということです。

2026年1月21日(水) 18:07

21日午後10時ごろから 予防的通行止めの予定

近畿地方整備局や高速道路会社によりますと、大雪が予想されるため21日午後10時ごろから以下の区間で予防的通行止めが行われる予定です。

〈名神高速〉栗東湖南IC~一宮IC(愛知)

〈北陸道〉米原JCT~敦賀IC(福井)

〈国道8号〉栗東・辻交差点~疋田交差点(福井)

〈国道21号〉米原・西円寺交差点~楽田町交差点(岐阜)

〈名神高速〉栗東湖南IC~一宮IC(愛知)

〈北陸道〉米原JCT~敦賀IC(福井)

〈国道8号〉栗東・辻交差点~疋田交差点(福井)

〈国道21号〉米原・西円寺交差点~楽田町交差点(岐阜)

2026年1月20日(火) 19:25

両親の死体遺棄容疑の息子 母親に対する殺人容疑で再逮捕

去年12月、大津市内の住宅の庭で夫婦の遺体が見つかり、50歳で無職の息子が死体遺棄の疑いで逮捕された事件で、警察は20日、この息子が母親を殺害した疑いで再逮捕しました。息子は母親の年金を騙し取った詐欺などの罪で逮捕・起訴されています。

殺人の疑いで逮捕されたのは、大津市稲津の無職の息子(50)です。警察によりますと、息子は2013年の10月1日ごろ、自宅2階の被害者の寝室で、母親(当時61)を鋭利な刃物で複数回突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。犯行について、遺体の司法解剖や各方面への捜査によって特定されたということです。息子の認否について警察は明らかにしていません。

警察は息子と被害者の間になんらかのトラブルがあった可能性があるとみて、慎重に調べています。また、この事件では息子の父親の遺体も発見されていますが、息子が父親を殺害したとみられる証拠などは見つかっていないということです。

息子は去年12月、両親に対する死体遺棄の容疑で逮捕されたほか、母親が死亡した後に253万円余りの年金を騙し取った詐欺などの罪で起訴されています。

殺人の疑いで逮捕されたのは、大津市稲津の無職の息子(50)です。警察によりますと、息子は2013年の10月1日ごろ、自宅2階の被害者の寝室で、母親(当時61)を鋭利な刃物で複数回突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。犯行について、遺体の司法解剖や各方面への捜査によって特定されたということです。息子の認否について警察は明らかにしていません。

警察は息子と被害者の間になんらかのトラブルがあった可能性があるとみて、慎重に調べています。また、この事件では息子の父親の遺体も発見されていますが、息子が父親を殺害したとみられる証拠などは見つかっていないということです。

息子は去年12月、両親に対する死体遺棄の容疑で逮捕されたほか、母親が死亡した後に253万円余りの年金を騙し取った詐欺などの罪で起訴されています。

2026年1月20日(火) 19:07

草津市の小学生が外国の文化や魅力を英語で紹介「常盤万博」

去年開催された大阪・関西万博にちなんで、草津市の常盤小学校では児童が英語を使ってコミュニケーションを図る「常盤万博」が開かれました。

これは、外国語学習の一環として行われたもので、万博のパビリオンに見立てた会場では、6年生の児童33人が選んだ国のブースを構え、万博スタッフとして、食べ物や名所など、その国の魅力を英語で伝えました。招待された1年生から5年生は、スタンプラリー形式でブースをめぐり、会場は、大阪・関西万博さながらの賑わいを見せました。

6年生の児童らは、ゆっくり話すことやジャスチャーなどの工夫を加え、相手に伝わるように、丁寧に説明をしていました。

万博スタッフとなった児童は「万博に行って、もっとフランスのことを知りたくてフランスを選んだ。笑顔で楽しかったという声を聞けて嬉しかった。」と話していました。

これは、外国語学習の一環として行われたもので、万博のパビリオンに見立てた会場では、6年生の児童33人が選んだ国のブースを構え、万博スタッフとして、食べ物や名所など、その国の魅力を英語で伝えました。招待された1年生から5年生は、スタンプラリー形式でブースをめぐり、会場は、大阪・関西万博さながらの賑わいを見せました。

6年生の児童らは、ゆっくり話すことやジャスチャーなどの工夫を加え、相手に伝わるように、丁寧に説明をしていました。

万博スタッフとなった児童は「万博に行って、もっとフランスのことを知りたくてフランスを選んだ。笑顔で楽しかったという声を聞けて嬉しかった。」と話していました。