昭和20年7月24日、大津市の東洋レーヨン、現在の東レ滋賀事業場に落とされた通称「パンプキン爆弾」は、長崎の原子爆弾と同型、プルトニウムの代わりに爆薬が詰められ、日本各地に49発、滋賀県では16人が死亡しました。

大津市に住む松浦儀明さん・88歳は、このパンプキン爆弾によって、姉・治子(はるこ)さんを亡くしました。

ただ、唯一、わずかに記憶に残っているのは、母親と弟と3人で、姉・治子さんの遺体を引き取りに行った時のことでした。

松浦さん:「こういう形で姉が亡くなるということは本当に残念。残念でしょうがない。」

姉の治子さんは、当時16歳、

治子さんは、学徒動員で、東洋レーヨンで働いていました。

当時、8歳になる年だった松浦さんは、

この時の記憶が思い出せないといいます。

「弟と2人で手つないで、母親の手つないで、それは覚えがある。姉の遺体引き取りというのは、全くそういうことはわからなかった。」

「母親が病院へ入って、亡くなる1年前に、実は遺品はがま口が出てきた。それはお墓に今でも入ってる。それは聞いた。」

Q:その時に初めて? 「初めて聞いた。その時が初めて。」

「それはもう、親より子どもが先に死ぬなんて、つらかったと思う。母親の気持ちとしてはたまらない。」(

松浦さんは、姉・治子さんのことを思うと、今も

戦争の悲惨さ、何の罪もない人が犠牲になるつらさを

感じるといいます。

「やっぱり今となったら残念。やっぱり生きてほしかった。兄弟として。亡くならんでもええのに、強制的に(働きに)行かされて、私にしたら殺されたとしか思われない。もっと姉は生きたかったと思う。」

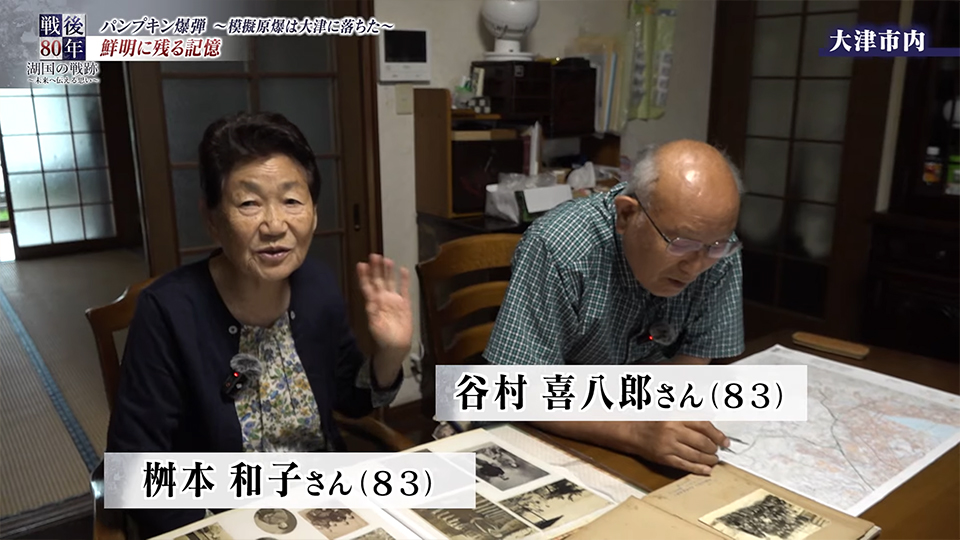

一方、大津市に住む桝本和子さんと 湖南市に住む谷村喜八郎さん、 幼馴染の2人は、当時、4歳になる年に、 爆弾が落とされた場所から約1キロ離れたところで それぞれ、この目で パンプキン爆弾が投下されるのを見たといいます。

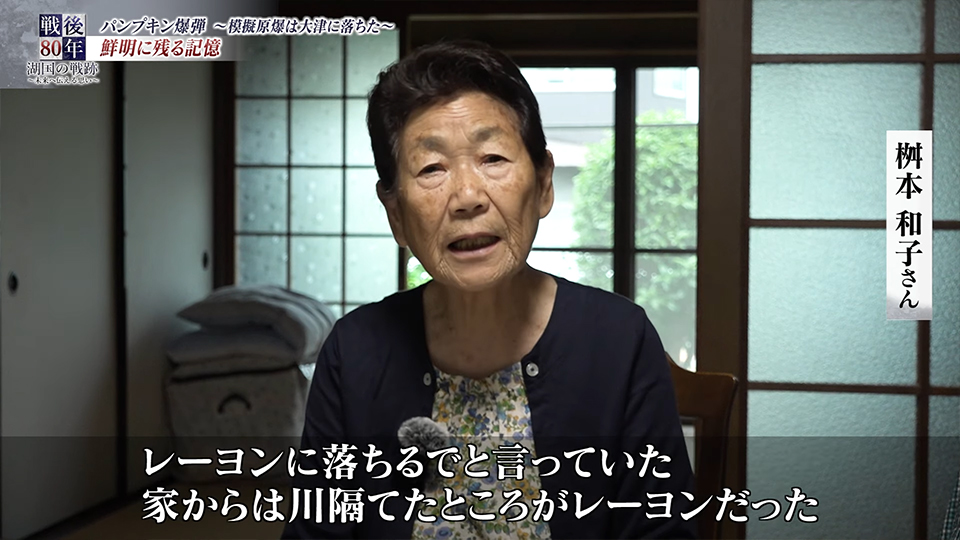

「(当時)母と母の叔母と祖母が掃除をしていた。はたきや箒を持っていたのまで覚えている。レーヨンに落ちるでと言っていた。家からは川隔てたところがレーヨンだった。

Q:爆撃機が来た? 「朝7時半か40分くらいだった。」

「そこで落としたみたい。落ちるわって。大人3人が落ちるでと言ってたところに落ちた。」

「3歳くらい」 Q:記憶に残っている?

「それほど怖かった。相当分厚い杉戸が(衝撃で)バリッと割れたり、

はなれにあった姿見も粉々に割れた。

それを見ると、大きい爆弾だった。怖いなと思っては見ていた。

イコール長崎に落ちた(原爆)とイコールにならなかった。

何十年も経ってから初めてイコール(パンプキン爆弾)がわかった。」

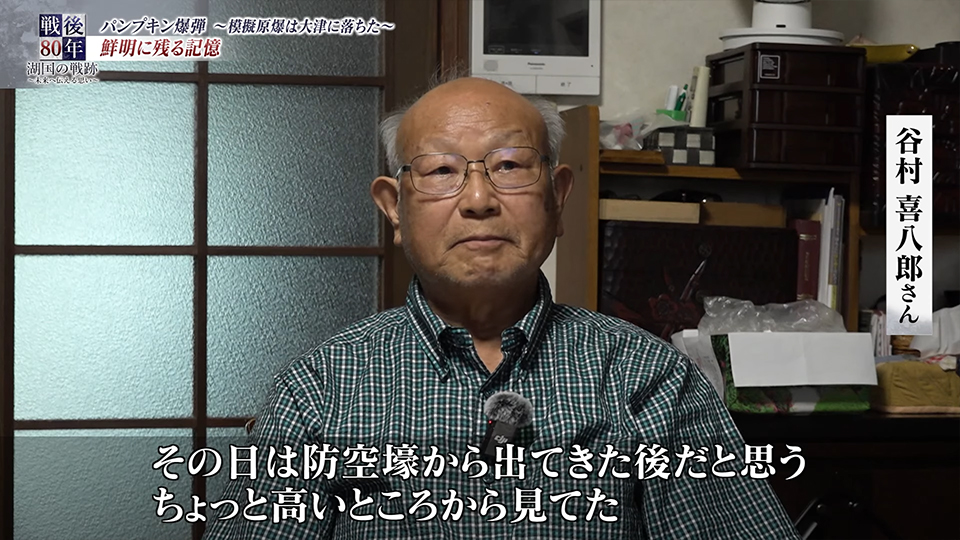

「その日は、防空壕から出てきた後だと思う。ちょっと高いところから見てた。それが爆弾であるのか何なのかということは、わからない。なんか落ちたな、なんか落としよったでという声は聞こえたのを覚えている。その次は、爆弾の光跡があったのは、それも記憶の内。程なく、大音響というか、むしろ風圧をきつく感じた。大きな柿の木がざわざわとざわついて、まさに台風の時に揺れるような感じ、ざわつきは、はっきり体感できた。自分自身の記憶に残っている範囲。」

幼いながらも鮮明に残る記憶。当時の爆弾や空襲警報の音は、今も忘れたくても忘れられない恐怖の音だと、桝本さんは話します。

「夜中に空襲警報 未だにサイレンが怖い。今はあんまりないけども昔はお昼になっていた。あれがものすごい怖い。大きい声がかなり。大きい声で言われるともう(気持ちが)引く。それはもういつまで経っても消えない。」

谷村さんは、当時、戦争の犠牲が本当に身近にあったことを、思い出すといいます。

「同級生のお父さんが戦死された方はクラスに一人や二人必ずいた。子どもの頭の中で戦死とはこういうことかという感じ方はある。」

特別なものではなかった。」

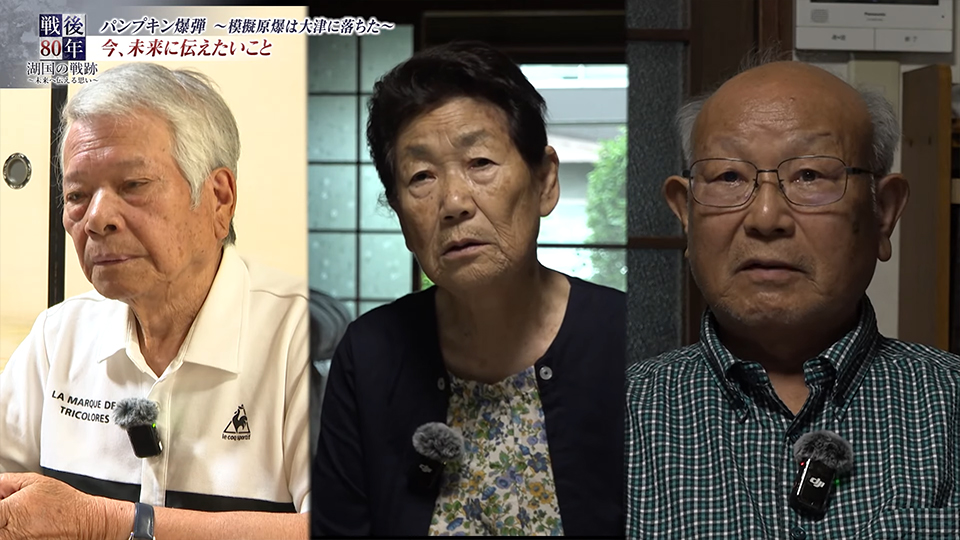

今年で戦後80年、2度と過ちを繰り返さないために

自分たちの体験を伝えられたらと、

今回、取材に応じていただきました。

最後に、今、そして未来へ伝えたいことを聞きました。

桝本さん:「戦争というものは、遠くで行われるものじゃなくて、自分の身近に起こるものでもあるということを子どもたちに伝えて、ある朝突然、これから戦争をしますなんてそんなことない。戦争って遠い話しじゃない、身近に感じてもらわないと困る。子どもたちがまだ生きている経験者に話を、子ども自身から聞きに来るというような、自分から進んでそういうことをする教育をしてほしい。」

谷村さん「今でも生々しい。どれだけ今の子どもたちがそういうところ、誰かがしゃべらんことには、あるいは、学校教育の中で出てこないと、戦争というものに連なっているということを、生徒たちに理解しなくてもいい、とにかく思わせる。そういう教育でも学校での指導すべき立場の人の行動、それから両親、今の小さい子どもになってくると、おじいちゃん、おばあちゃん、でもこの程度だから、それなりに説明してやるような人たちが必要。子どもを育てるのは親、その親を育てるのはおじいちゃん、一つ一つ遡って、全部戦争はやったらいかんのやと、同じレベルで正義は大事ということを、ずっと継承していく。」

松浦さん:「きょうもお昼のテレビを見ていると、イスラエルが爆弾を落として、家族は何人死んだって簡単に言っているが、家族にしたらたまらない。いかに戦争というのが愚かなものか、もっと指導者が、何とかならんのかなと私ら遺族からしたら思う。指導者の方々が自分の親兄弟が亡くなった時にどんな思いをするのか、一回、振り返ればいいと思う」。親兄弟が亡くなったらどんな思いをするか。それはもう悲惨ですよ。パレスチナの子どもなんか、物をもらうのに大きな器を持って、これもわしとよく似てる。戦争というのはこんなことかと。」

(報道部 前園明彦)