◆滋賀の子ども達の平和意識は―

平和教育が専門の京都教育大学・村上登司文先生は、戦後を4つの世代に分けて考えています。

これから差し掛かるのは第4世代。

村上先生は「第4世代の子ども達は、曾祖父・曾祖母に会えないので、直接的で対面的な継承が難しくなっているのが現状。」さらに、ネットの普及で子ども達を取り巻く環境も大きく変化していると分析します。

びわ湖放送では、第4世代に差し掛かる滋賀の子ども達の平和への意識を独自で調査しました。

◆森本亨先生の作文教育

自らも戦争を体験した元小学校教諭の森本亨先生(西光寺

森本光瑛・元住職)は、戦後、まだ身近に戦争の体験者がいた頃、児童に聞き取りをさせ、それを作文に書かせました。

森本先生を良く知る元小学校の教諭・田中悟さんは「森本先生は、大人の価値観に上から教えるような平和教育ではなく、地域や子どもの目線で平和を考えさせた。

その影響は戦後の教育において大きかった。」と話します。

森本先生はさらに、友達が書いた作文についても考えさせました。

息子の森本達哉さんは当時の文集から「作文の下に父が質問を書く。

これが文集自体が教材になっているのかもしれない。」と話します。

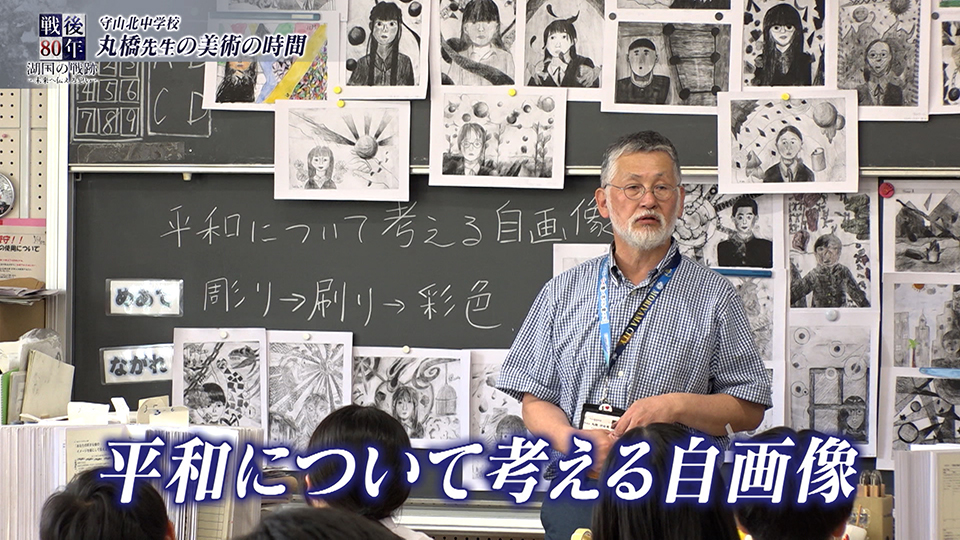

◆守山北中学校 丸橋伊佐男先生の美術の時間

教師歴40年の丸橋伊佐男先生は、守山北中学校に赴任してから「平和について考える自画像」を版画で制作する授業を行っています。

児童は、平和について考えている時、自分がどんな表情をしているかを観察し、さらに背景には、その考えている内容を表現します。

守山北中学校では、3年生で修学旅行に行き、平和について学びます。事前学習が始まる2年生の3学期に作品作りもスタート。

およそ半年をかけて彫り上げ、修学旅行から帰った3年生の1学期に完成します。

丸橋先生は授業について、「平和を作る世の中って、どんなんだろうということは、毎授業の最初に語っていたので、作業自体は真剣に取り組んでくれている子が多かった。」と話します。

生徒に作品について聞くと、「本当の敵って誰なんだろう。戦争の相手が本当に悪なのか。自分の味方は本当に正義なのだろうか。戦争を反対するという意見が尊重される世界であってほしい。」と話す生徒も―。

美術の時間。作品作りを通して、それぞれが戦争への考えを深めていました。

丸橋先生は、「普段忘れていても、時々見返してほしい。

純粋な中学生。そのときに思っていたことが、本当に守れる自分の礎になっていってほしい。」と話しています。

(報道部 石橋香織)